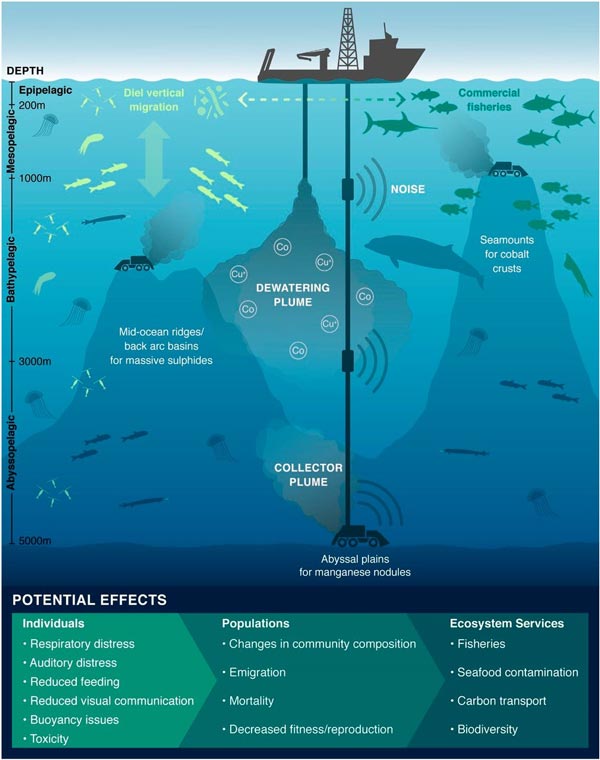

A Noruega acabou de anunciar que vai iniciar o processo de exploração mineira na sua Zona Económica Exclusiva (ZEE). Será aberto um período para apresentação de candidaturas para empresas numa área com o dobro do Reino Unido. A Noruega será o primeiro país a abrir a última fronteira dos Oceanos. O que é que leva talvez o país mais rico do mundo, se tivermos em conta o seu Fundo Soberano proveniente de cinco décadas de exploração de combustíveis fósseis no Mar do Norte, a enveredar por esta via que é totalmente desaconselhada pelos cientistas marinhos de todos os países e institutos? Conhecemos mais da cartografia de Marte ou de Vénus do que dos mapas ainda por desenhar dos leitos oceânicos. Ainda há apenas pouco mais de 30 anos descobrimos as fontes hidrotermais – um ecossistema marinho tão soberbo e mágico como frágil e vulnerável. O que vai acontecer não é mistério. Sob a desculpa de que para a “transição energética” (uma fantasia, como já aqui defendi em vários artigos) iremos precisar de lítio, níquel e cobalto (o argumento também usado pelo governo anterior para pilhar Trás-os-Montes), vamos alargar a destruição planetária, desta vez aos fundos marinhos. Julgo que os deputados noruegueses, responsáveis pela aprovação desta enormidade, pertencem à grande maioria que acredita ser o Planeta uma coleção de caixinhas fechadas e incomunicáveis. Infelizmente, tudo o que se destrói no fundo dos oceanos acabará por se fazer sentir em todo o Planeta (1).

Impactos negativos da mineração dos fundos marinhos: doi.org/10.1073/pnas.2011914117

A sociedade suicidária que habitamos criou um ruidoso frenesim, uma espécie de nuvem que a todos envolve numa cegueira febril e num automatismo irrefletido. Sustento que existem um triângulo motor da civilização contemporânea, cujos lados nasceram no mesmo período da história europeia, a saber, a ciência moderna, o Estado soberano e a economia de mercado capitalista. Estes três elementos de um autêntico triunvirato, sem rival no mundo contemporâneo, partilham uma estrutura interna muito semelhante em aspetos fundamentais. Estão unidos pela procura de uma eficácia crescente na transformação do mundo. A ciência foi movida pelo seu casamento crescente com a tecnologia e os seus milagres laicos. O Estado moderno, sobretudo após os tratados de Vestefália (1648), foi impulsionado pela tentativa tenaz de afirmar a validade dos mitos modernos da soberania e da autonomia. A economia de mercado foi alimentada pelo imperativo fundamental do crescimento, da expansão e da multiplicação sem limites do capital.

Esta tripla convergência densifica-se numa tripla fragmentação. A ciência divide-se em áreas disciplinares, epistemologicamente diferenciadas e até distantes, unidas por uma agenda operacional ditada pelo exterior, seja a segurança nacional (como o Projeto Manhattan que permitiu aos EUA vencer a corrida à produção da bomba atómica) ou objetivos empresariais privados. O Estado olha para o planeta através da lente da projeção territorial do poder, completamente alheio ao complexo funcionamento ecológico do Sistema Terrestre, preocupado apenas com o que está dentro da esfera da sua soberania e em grande parte indiferente a tudo e a todos que estão para além das suas fronteiras (a não ser na perspetiva do extrativismo imperial). A economia, enquanto teoria e atividade prática, centra-se apenas nos seus modelos internos e objetivos instrumentais, visando o crescimento ilimitado da produção, do consumo e dos lucros. O que está para além disso são externalidades que podem ser postas de lado no funcionamento tanto do pensamento económico como da sua prática. O tipo ideal de empresa numa “sociedade livre” é retratado por Milton Friedman no seu ensaio clássico de 1970, que afirma sem rodeios que não deve existir qualquer coisa como “responsabilidade social das empresas”. Essa tarefa deve ser atribuída às políticas governamentais e não às empresas privadas, cuja função é maximizar os lucros para os seus “acionistas” (2).

O ativismo transformador específico do software partilhado por estes três grandes atores institucionais compensa o que lhes falta em prudência e capacidade de reflexão crítica e estratégica. Apenas uma vez, no auge da Guerra Fria, quando a possibilidade de um conflito nuclear limitado crescia em solo europeu, ocorreu um avanço epistemológico que evitou uma terceira guerra mundial, poupando o mundo ao impacto destrutivo total das armas atómicas. A consciência da Destruição Mútua Assegurada (MAD) foi aceite – pelo menos no período final da Guerra Fria – por todas as partes envolvidas. Não fazia sentido continuar uma corrida ao armamento nuclear se, mais cedo ou mais tarde, esta precipitaria uma guerra em que não haveria vencedores, apenas vencidos. Por razões não totalmente claras, as lições da Guerra Fria parecem ter sido completamente esquecidas, inclusive no terreno estritamente político-militar como a guerra russo-ucraniana, desencadeada em 2022, o parece comprovar. É surpreendente verificar como tem sido subestimado o risco de escalada nuclear numa guerra aberta onde direta e indiretamente participam, para além da Rússia, mais três potências nucleares da OTAN. As lições da MAD poderiam ser muito úteis para a crise global do ambiente e clima. De facto, atualmente, assistimos a uma corrida entre Estados que estão envolvidos numa verdadeira dinâmica de Destruição Ecológica Mútua Assegurada (DEMA). No entanto, ao contrário do que aconteceu depois de 1985 com as armas nucleares, e apesar de todas as catástrofes ecológicas e humanas atuais (desde as alterações climáticas à perda de biodiversidade, à degradação dos solos e aos refugiados ambientais, por exemplo), ninguém ousou verdadeiramente fazer o levantamento de todas as consequências deste processo entrópico e exigir, com uma voz forte e uma posição resoluta, que esta corrida para o abismo seja travada.

Para estarmos à altura do desafio da crise ambiental e climática global e evitar cair num cenário hobbesiano de “guerra de todos contra todos” pelos últimos despojos de um planeta devastado, teríamos de ser capazes de derrotar os nossos próprios demónios. A nossa principal arma seria a construção de uma Cultura do Comum, organizando a “cooperação obrigatória” para enfrentar os perigos que todos partilhamos (3). Mesmo contra todas as tendências e probabilidades, é por este caminho que temos de porfiar.

Notas:

- Esme Stallard, “Deep-sea mining. Norway approves controversial practice”, BBC NEWS, 09 01 2024. URL: https://www.bbc.com/news/science-environment-67893808 (

- 2) Milton Frieman, “The social responsibility of business is to increase its profits”, The New York Times Magazine, 1970, September 13.

- (3) V. Soromenho-Marques (2016) “From mutual assured destruction to compulsory cooperation”. In: Magalhães P, Steffen W, Bosselmann K, Aragão A, Soromenho-Marques V (eds) SOS treaty. The safe operating space treaty. A new approach to managing the use of the earth system. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, UK, 2016 pp 274–288

Viriato Soromenho-Marques