Com pompa e circunstância, no passado dia 13 de dezembro, os meios de comunicação à escala global anunciaram um aparente gigantesco avanço no caminho para o possível uso civil da energia nuclear de fusão. Numa conferência de imprensa, com as mais altas figuras do Departamento de Energia dos EUA. Kim Budill, diretora do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, revelou que, pela primeira vez, na fusão de átomos de deutério e trítio (isótopos do elemento hidrogénio com núcleos leves), tinha sido obtida mais energia do que a que tinha sido usada para a provocar.

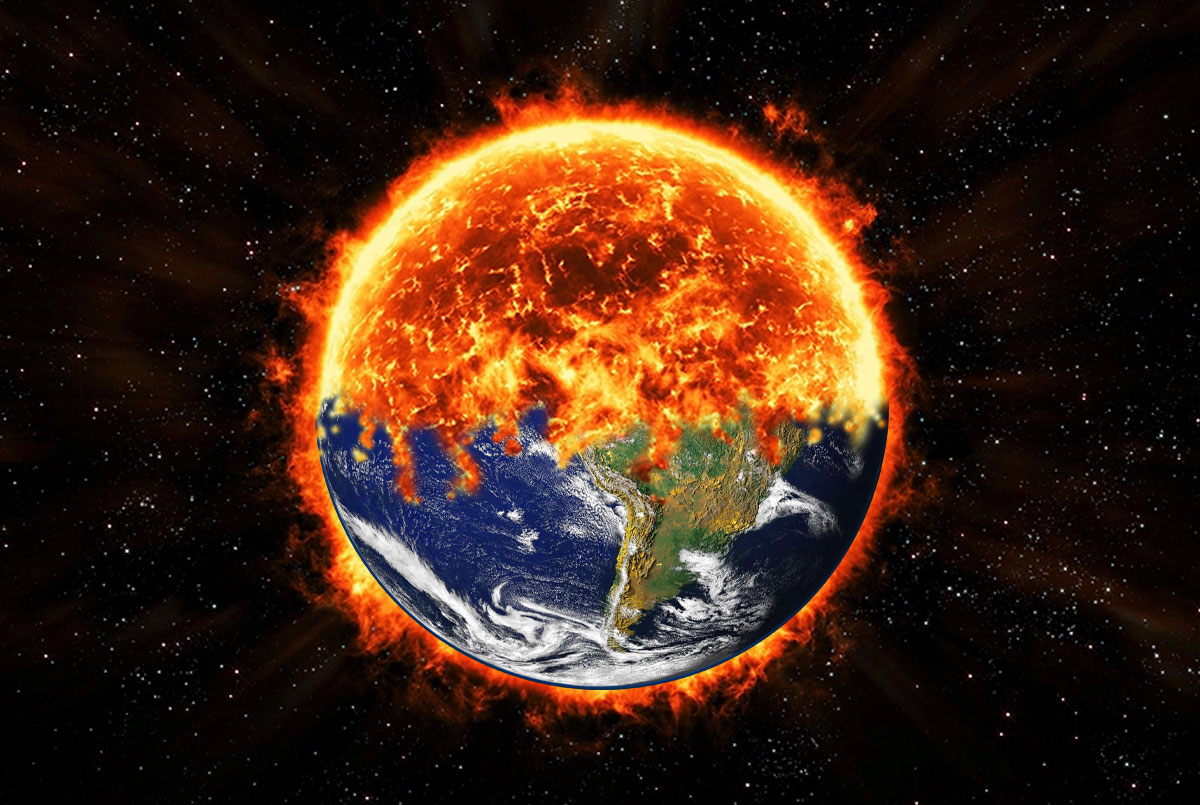

Importa recordar que a produção de energia elétrica por via nuclear é um derivado secundário do objetivo principal que levou ao desenvolvimento e expansão das tecnologias nucleares: a construção de armas de destruição maciça. As bombas atómicas usadas pelos EUA no Japão em 1945 usavam a tecnologia de cisão (ou fissão), isto é, a energia destrutiva resultava de uma reação em cadeia causada pela cisão de átomos de urânio (com um núcleo pesado). O primeiro reator atómico civil de cisão entrou em funcionamento em novembro de 1957, na Pensilvânia. Ora, a primeira bomba de hidrogénio, baseada na tecnologia da fusão – que imita o que ocorre no Sol onde a fusão dos átomos leves de hidrogénio produz energia e hélio – foi acionada com sucesso pelos EUA em novembro de 1952. Nos 70 anos já decorridos, a possibilidade de construir centrais de fusão para fins civis não tem deixado de perseguir os cientistas e industriais. Nesse percurso sinuoso, onde os resultados decisivos são sempre apresentados para um distante horizonte de 50 anos, houve lugar para alguns escândalos que, no mínimo, roçam a fraude científica. Tal foi o caso, em março de 1989, do anúncio de uma “fusão fria” dos átomos de hidrogénio feita pelos químicos Martin Fleischman e Stanley Pons, da Universidade do Utah, em Salt Lake City.. O facto é que essa alegada experiência nunca chegou a ser replicada. Tudo indica que as pressões da busca por financiamento e o narcisismo académico, em conjugação com a luta competitiva entre universidades, se juntaram numa injustificada reivindicação de um pretenso feito científico. Mas quais os motivos que tornam a hipotética produção de eletricidade por fusão nuclear num prémio tão cobiçado? Ao contrário dos atuais reatores de cisão, que produzem resíduos radioativos cujo impacto ambiental e sanitário negativo se estende por milhares de anos, os eventuais reatores de fusão seriam “limpos”. Mas replicar o Sol, a não ser para causar destruição bélica, não parece tarefa fácil.

O anúncio norte-americano omitiu, contudo, dois pormenores que transformam a aparente proeza científica, numa coisa mais rude e prosaica. O primeiro reside no facto de que, atualmente, está em curso um projeto internacional de longa duração de desenvolvimento de energia de fusão para fins civis e comerciais. Trata-se do Reator Internacional Termonuclear Experimental (ITER), um gigantesco reator de plasma, ou tokamak, envolvendo 35 países (incluindo a UE, EUA, a Rússia e a China), que deverá estar plenamente operacional no sul de França, em 2035. A tecnologia de fusão usada é a do confinamento magnético, bem diferente da compressão por laser, usada no Laboratório de Livermore. A razão dessa diferença é o segundo pormenor. A investigação da Califórnia, financiada por um programa federal de 1 bilião de dólares (4 vezes o PIB português de 2021) gerido pelo Departamento de Energia dos EUA, é essencialmente militar, e visa conservar e desenvolver o arsenal termonuclear dos EUA.Para esse efeito, os reatores de plasma não parecem adequados. De acordo com as informações de especialistas norte-americanos, publicadas no Bulletin of Atomic Scientists, mas também na imprensa económica, como The Economist ou a Agência Boomberg, a fusão por laser permitirá desenvolver modelos que contribuem, não para construir centrais elétricas, mas para rentabilizar a durabilidade e fiabilidade do potencial destrutivo das bombas de hidrogénio (muito mais destrutivas do que as bombas iniciais de cisão), sobretudo agora que estamos a regressar com passo estugado a uma nova fase de rivalidade armada direta entre grandes potências.

Até hoje, a única réplica do Sol que realizámos na Terra assemelha-se mais à produção de milhares de infernos, armazenados nos arsenais nucleares, que prometem uma fusão nuclear, sim, mas descontrolada e apocalíptica. Se o leitor quiser ver com os seus próprios olhos o efeito de destruição avassaladora causado por uma bomba de hidrogénio, baseada na mesma fusão dos isótopos de hidrogénio que alimenta o Sol, pode consultar um pequeno filme no Youtube, pelo nome de Tsar Bomb: uma gigantesca bomba que a URSS fez explodir a 4 Km de altitude numa zona remota perto do Mar de Barents, em 1961. Foram 50 megatoneladas (equivalente a 3 300 vezes a potência da bomba atómica de Hiroxima). A explosão foi observada a 1050 km de distância, tendo o cogumelo atómico atingido 60 km de altitude. A retórica “verde” da energia limpa, usada em Livermore, é mais uma prova de que a coisa mais parecida com uma mentira premeditada é uma verdade que se interrompe a meio caminho.

Nota: Para um enquadramento deste tema no âmbito da história da ciência, com um esclarecimento semântico rigoroso e acessível, aconselho a (re) leitura do excelente artigo de Carlos Fiolhais, publicado na anterior edição do Jornal de Letras: “Fazer o Sol na Terra: Uma Breve História”, pp. 25-26.

Viriato Soromenho-Marques

Publicado no Jornal de Letras, edição de11 de janeiro de 2023, p. 33.